小林翔太(48歳)

「SF映画のようなVR映像のゲームをつくりたい」と大手IT企業のゲーム部門に就職。現在はVR技術のゲーム以外への応用にも取り組む。

テクノロジーの進化は、日本人のワークスタイルにどこまでインパクトを与えるのだろうか。昨年、厚生労働省が発表した「働き方の未来2035」という報告書を事務局長としてとりまとめた東京大学大学院の柳川範之教授の監修のもと、「2037年のニッポン」の姿を“小説スタイル”で予想してみた。20年後は、一体どうなっているのだろうか。

Family Data

小林翔太(48歳)

「SF映画のようなVR映像のゲームをつくりたい」と大手IT企業のゲーム部門に就職。現在はVR技術のゲーム以外への応用にも取り組む。

小林彩(48歳)

高級ホテルに勤務していたが、沖縄移住に伴っておもてなしコンサルタントとして独立。縁あって沖縄のレストランのマネジャーも務める。

「ただいま!」……小林翔太が海から戻ってきたようだ。2037年、ある平日の午前8時半。午前中の定例VR会議が始まるまでの空き時間に、住まいの近くのダイビングスポットで早朝ダイビングを楽しんできたのだ。「転職もせず、これまでの仕事を続けながら沖縄で暮らせるなんて、20年前は想像もつかなかったな」と、今年48歳になった翔太は感慨深く感じていた。

「働き方改革」が日本で大きな話題になってから約20年。最も変わったのは、場所と時間にとらわれない働き方が完全に定着したことだろう。VRを利用したテレビ会議システムの活用が当たり前になり、ほとんどのビジネスコミュニケーションはオンラインで済む。多くの企業がリモートワークと自由出勤を採用し、常に職場にいる必要はなくなった。朝の電車の通勤ラッシュも、もう過去の話だ。

通勤がほぼなくなったことで、オフの過ごし方によって住む場所を選ぶ時代になった。自然の多い地域に住む人が増え、京都や金沢などの古都も人気が高い。ダイビングが趣味の翔太と彩は、寒さが大の苦手。娘の大学進学を機に、この春から夫婦で沖縄に住むことに決めたのだ。

多くの都市が「暮らしやすさ」とともに「働きやすさ」を競っている。翔太と彩が沖縄のリゾート地を選んだのは、海辺に並ぶおしゃれなカフェタイプのワークスペースを気に入ったことも理由の一つだ。通勤に要する時間がなくなった上、AIが優秀な部下として仕事をサポートしてくれるおかげで、労働時間自体も短くなった。

翔太と彩も1カ月のうち10日ほどは東京で過ごす。高齢になった翔太の両親に会うことと、月1回の東京でのFace to Faceの会議に出るのが目的だ。生活インフラとして定着している民泊サービスを利用すれば、滞在する場所の確保にも困ることはない。

昨年8月、厚生労働省の懇談会が「働き方の未来2035 ~一人ひとりが輝くために~」という報告書を発表した。そこで技術革新の大きな影響として「働く場所に関する物理的な制約がなくなり、多くの仕事が、いつでもどこでもできる」ことを挙げている。

すでに実用段階にあるVR(仮想現実)やAR(拡張現実)、MR(複合現実)、空中投影ディスプレイなどの技術は、2037年にはさらに発達。遠隔地にいる人とあたかも同じ場にいるように対話できる会議システムが実現し、テレワークのデメリットはなくなるはずだ。厚労省の報告書をとりまとめた東京大学大学院の柳川範之教授はこう解説する。

「時間や空間にとらわれない働き方が普及し、例えば1カ月の半分は大都市、残りの半分は自分の好きな地方で過ごす、といったスタイルが増えるでしょう。企業には、働いた時間ではなく、成果や生産性を評価するマネジメントが求められます。また、オフィス内もより合理的で働きやすいフロアデザインへの見直しが進むでしょう。例えば個室や会議スペース、談話スペース、プレゼンルームなどさまざまな用途の仕事空間が用意されていて、社員が自分の仕事に合わせてそこを利用する、といったことです」

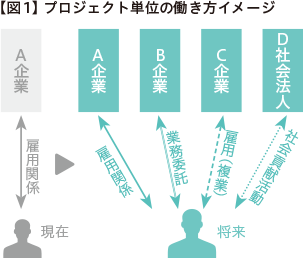

翔太は、大学卒業後に就職した大手IT企業のゲーム部門に今でも在籍しているが、仕事の進め方はずいぶん変わった。人事情報の詳細なデータベース化が進み、社員は特定の部署に所属するのではなく、プロジェクトが始まる際に最も適任の人財が「マーケティング」「開発」「営業」など分野横断的に招集されるようになったのだ。

「まるでフリーランスのような働き方だな」と翔太はいつも思う。実際、プロジェクトごとに集まるメンバーの中には社外の人財もいるし、昔でいう「派遣社員」や「パート社員」の人も少なくない。そして、あるプロジェクトが終わるとチームは一度解散し、次のプロジェクトに移る。勤務内容や成果はすべて人財カルテとしてデータベース化され、給与や待遇に反映される。正社員、非正社員という枠組みの違いはあまり意味を持たなくなった。

「副業」ではなく、「複業=複数企業での勤務」も一般的だ。翔太は現在、三つの企業に在籍している。メインはずっと勤めているIT企業でのVRゲームの企画・開発だが、名古屋の医療ベンチャーでも働いている。VR技術の医療分野への活用に取り組んでいる企業から、専門技術を持つ翔太がスカウトされたのだ。

あと一つは山形でのワイン用ブドウ栽培プロジェクト。農業はこの20年でテクノロジー活用が最も進んだ分野の一つだ。品種改良や天候予測にはAI、農作業にはロボットの活用が進んでいる。ワイン好きの翔太は、趣味半分でボランティア的にこのプロジェクトに参加している。

東京でずっと外国人向け高級ホテルに勤務してきた妻の彩は、「おもてなし」のスペシャリストだ。AIの普及に伴って、ヒューマンタッチのサービスが重要性を増し、彩の接客スキルの付加価値が高まった。沖縄に移ってからは高級レストランのマネジャーを務めながら、東京や大阪のホテル向けに、おもてなし講習を指導するコンサルタントをしている。

テクノロジーの進化は「企業」のあり方も変える。同じ企業の社員でも物理的に空間と時間を共有する必要がなくなれば、帰属意識は薄れ、コミュニティとしての機能も弱まっていく。 「将来的には、企業はミッションや目的が明確な『プロジェクトの集合体』となっていくでしょう。プロジェクト期間中はA社に在籍し、終わったら次はB社に移って別のプロジェクトに参加する、というように、人財が社内外を移動できるような柔軟な組織体となります」 日本ではますます長寿化が進み、健康寿命も延びていく。その一方で、事業のサイクルは短命化し、AIによって代替される職種も増えていく。つまり2037年には、一生涯同じ仕事を続けるのは難しくなり、誰もが必ず何度かのキャリアチェンジを経験する時代になっている。 「その意味でも『副業・兼業・複業』が一般化するでしょう。リスクヘッジのために投資家が複数銘柄を保有して『分散投資』するように、働き手も『分散勤務』するわけです」

今日は翔太も彩も1日オフ。2人は美術館めぐりをすることにした。

昔のような長時間勤務がなくなったので、職場としての商業ビルの需要が減っている。代わって増えているのが美術館などの文化施設だ。かつての巨大オフィスビルは、多くのフロアを博物館や映画館、VRゲームシアターなどに転換している。

街を歩くと、小売店も外食店もロボット接客と人間の接客に二極化しているのがわかる。コンビニやファストフード店ではロボット接客・調理が普通だ。一方、百貨店の化粧品売り場などでは、販売員が丁寧な接客をしてくれる。顧客の肌質などの分析はAIがやっているらしい。

「夕食のメニューはハーブチキングリルとミネストローネ。18時に帰るから、それに合わせてつくってね」。……彩が歩きながらスマートフォンで話している相手は、家庭用AIだ。暮らしの中でもAIとロボットは大活躍。家電はすべてAIが中央制御している。部屋の掃除や簡単な片付け、洗濯・乾燥・収納なども自動。スマホのアプリで遠隔操作もできる。

翔太と彩が愛用しているのは調理ロボットだ。外出先からその日食べたいメニューをリクエストすると、帰宅時刻に合わせて調理してくれる。2人の味の好みをAIは記憶、把握しているので、お気に入りメニューの味はなかなかだ。料理は、自分たちがつくりたいときだけつくればいい趣味の一つとなった。

家事労働はロボットやAIの活用が最も期待される分野の一つ。すでに掃除や洗濯の自動化が進んでいるが、最も複雑な家事である「調理」ロボットの実用化も見え始めている。英国のMoley Robotics社とShadowRobotics社が共同開発した「Moley」は、人間の手の動きをほぼ再現できるロボットアームを持つ自動調理ロボットだ。2000種類の調理工程に対応、食材の下ごしらえから調理、盛りつけまでこなす。

小売業、外食業もロボット化・AI化が進むと予想される。その一方で人によるサービスの付加価値は高まるという。

「人間は、人がサービスしてくれることに大きな満足を得ます。ロボット化が進めば進むほど、『ヒューマンタッチ』の仕事の付加価値は高まるでしょう。低価格でのサービス提供が期待される業態ではロボットが対応し、百貨店やホテルのような業態では人間が対応するのではないでしょうか」。

「Moley」が調理する様子。(ロイター/アフロ)

「Moley」が調理する様子。(ロイター/アフロ)

「今年の夏休みは1カ月、ヨーロッパに行ってきてもいい?」

翔太と彩の大学生の娘がそう言い出した。彼女は日本の大学に通っているが、最近はどの大学も海外の大学とバーチャル留学契約をしているので、日本のキャンパスにいながら海外の講義をVR受講できる。VRと自動翻訳のおかげで、同じ講義を履修している海外の友達もたくさんできたようだ。この夏、彼らとヨーロッパで過ごそうという計画らしい。

「そういえば最近、地方や海外に行くのも楽になったよね」と彩が言う。たしかに「物理的な移動」についての意識もこの20年でガラリと変わった。リニア中央新幹線が開通してもう10年が経つ。翔太も東京と名古屋をよく往復するが、所要時間はわずか40分。昔、自宅から会社へ通勤していたときと変わらない。

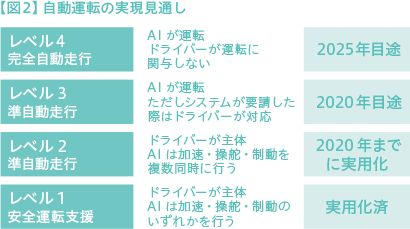

マイカーを持つ人もずいぶん減った。自動運転技術が普及し、バスやタクシー、物流トラックなどは大半が無人化。自分で運転しないなら、マイカーとタクシーに大きな違いはないというわけだ。自動車の数が減っただけでなく運行の効率化も進み、渋滞は大幅に減った。

そんななかで増えているのが法人所有の自動運転車だ。移動会議室、移動オフィススペースとして利用できるからだ。翔太たちも東京にいるときは時々使っている。

2037年には、移動手段におけるテクノロジーの進化も劇的に進み、住む場所や働く場所の選択肢をさらに拡げるだろう。

現在JR東海が建設を進めるリニア中央新幹線は、2027年に東京(品川)―名古屋間が開業。大阪までの延伸は2045年の予定だ。名古屋まで40分、大阪まで67分で結ぶ。また自動運転技術は、2020年を目途に緊急時など必要なときだけ運転者が対応する「レベル3」が実現する見通しで、2025年には完全自動走行の「レベル4」が可能になるという。(図2参照)

「自動運転技術は、移動のあり方を根底から変えるかもしれません。例えば車内を『移動会議室』として利用することも当たり前になるのではないでしょうか」

「いらっしゃい。今日は暖かいわね」

翔太の母が2人を出迎えてくれた。東京に住む両親に会いに来たところだ。

今年78歳になった父は持病の腰痛と膝痛を悪化させ、本来は介護が必要だが、ベッド型や車イス型の高機能介護ロボットが普及したおかげで、日常生活のほとんどを一人でこなせる。肉体的な負担が大幅に減ったので、介護士になる人も増えたそうだ。

介護ロボットのおかげで、父も現役で働いており、同年代の人たちとブルーベリー栽培をやっている。元気だった頃はよく果樹畑に出ていたが、今は海外への輸出を目指して、販売企画を考えたり、商社と交渉したりするのが主な仕事だという。

母も仕事を続けている。AIを活用した医師の問診の手伝いだ。体調や症状を分析するのはAIが得意だが、患者をリラックスさせるために優しく話しかけるのは人間の仕事だ。「どんなにテクノロジーが発達しても、人を安心させたり、励ましたりするのは人間にしかできないのよ」と母は言う。

翔太は「僕が高齢者になるころは、何歳まで働いているかな」と思わずつぶやいた。

ますます高齢化が進む日本において、医療介護分野におけるテクノロジーの活用も大いに期待されている。

「高齢者に対する健康管理のシステムが普及し、さまざまな事前の予防措置によって要介護状態になること自体を減らすことが考えられます。さらに介護ロボットの導入により、介護の負担は大きく軽減するはずです」

すでにロボット開発ベンチャーのサイバーダイン社が開発した装着型ロボット「HAL」を導入し、介助要員の削減に取り組んでいる事例もある。また、パナソニックの介護子会社は本体の一部を車椅子として分離できる介護ベッドを開発した。高齢者をベッドから車椅子に移す介護要員が必要なくなるというアイデアだ。

テクノロジーは、高齢者のライフスタイルの可能性も広げる。仮に外出が難しくなっても、コンピューターやAIの助けを得て働き続けたり、SNSなどを通じて社会貢献やボランティア活動に参加したりすることもできるようになるだろう。

柳川範之氏

東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授

東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。専門は法と経済学。2011年より現職。著書に『独学という道もある』(ちくまプリマー新書)、『法と企業行動の経済分析』(日本経済新聞出版社)など多数。