伊達 洋駆氏

株式会社ビジネスリサーチラボ代表取締役

神戸大学大学院経営学研究科 修士課程修了。修士(経営学)。同研究科在籍中、2011年にビジネスリサーチラボを創業。以降、HR領域において学術知・実践知を活用したリサーチ事業を展開。

働き方改革を企業の生産性向上や競争力向上につなげるには、ビジネスモデルや競争優位性などを踏まえて、「自社にとって良い働き方とは何か?」を明らかにすることが欠かせない。

事業活動と連動した働き方改革のあり方に詳しいビジネスリサーチラボ代表取締役の伊達洋駆氏に聞いた。

働き方とは本来、その企業のビジネスモデルと不可分のものだ。しかし現状では、働き方改革を事業活動と切り離し、経営の付随的・周辺的なテーマとして捉えている例が少なくないと伊達氏はいう。

「顧客との頻繁なコミュニケーションを重ねることで受注を取り付けていた会社が、すべての社員の労働時間を一律で減らすような改革をした結果、顧客との信頼関係を築く機会までが減って、受注が大幅に減少してしまったケースが実際にありました。法令を遵守し過度な残業を減らすのは必須ですが、自社のビジネスモデルにとって『良い働き方』とは何なのかを明確にしないまま、働き方改革を形式的に取り入れるやり方では、自社の競争優位性を傷つけてしまう恐れすらあります」

また、社員の成長のためには、たとえ時間がかかっても、複雑で困難な仕事に挑戦してもらう必要がある場合もある。あるいは業務とは直接関係のない会話を通じて、上司と信頼関係を築いていくプロセスも重要といえる。

しかし労働時間を削減した結果、目の前の仕事を効率的に進めることが優先され、上司も部下を育成する余裕がなくなり、社員の育成機会が減ってしまうケースは多いという。特に若手社員をできるだけ早く戦力化し、活躍してもらうことが競争力を支えているような企業にとっては大きな痛手になる。

「企業ごとに『良い働き方』は違うはず。自社のビジネスモデルの特徴や強み、経営理念や企業風土などに照らして、自社に求められるのはどんな人財像で、相応しい『良い働き方』とは何なのかを考える必要があります」

(伊達氏)

さらに、今後ますます労働人口の減少が続き、人財獲得競争が激化していくなか、企業がどれだけ魅力的な働き方を提供できるかが、労働市場における差別化要因になりつつある。

「将来の事業展開を見据えて、AIエンジニアやデータサイエンティストのような専門人財を採用したいと考えたとき、今の自社の働き方では魅力的に思われないかもしれません。獲得したい人財像を起点にして、自社の働き方を見直すことも今後は求められるでしょう。現在の事業に合った働き方を考えるだけでなく、将来必要な人財から逆算して、新しい働き方や事業を構想していくわけです」(伊達氏)

働き方改革とは本質的には、ビジネスモデルや事業展開に即して取り組むべきものである。この点をまずは理解しておきたい。

では、そもそも良い働き方とは何なのだろう。その判断基準は個人によっても企業によってもさまざまだ。

「とにかく労働時間が短いこと」を重視する人もいれば、「成長実感を得られること」を優先する人もいる。他社からも引き合いがあるような能力(エンプロイアビリティ)が身につけられることや、ワークライフバランスを充実させやすいことが望ましいと考える人もいるだろう(図1参照)。

| 「良い働き方」を決める判断基準の例 |

|---|

|

|

|

|

当人にとってのキャリアサクセスとは、何かを考えることが、現在そして未来の会社の良いあり方に影響する。

「私が調査・コンサルティングするクライアント企業を見ていると、『現在』を重視するか『未来』を重視するかで、提供する働き方に違いが出ているようです。

例えば『楽しく働けます』『早く帰宅できます』『最新の設備環境で仕事ができます』などと現在を重視した働き方のA社と、『今は難しい仕事に挑戦してもらうし、ストレス負荷も相応にあるが、必ず将来のキャリア形成に役立ちます』と未来を重視した働き方のB社。

働き方改革の流れによってA社のような方向性を目指しがちですが、将来の成長性を意識している人はB社を選ぶ可能性もあります」(伊達氏)

こうした場合、どちらが良い・悪いということではない。注意すべきなのは、働き手が期待する良い働き方と、企業が提供する良い働き方にギャップが生じてしまうケースだ。

現場の実態と乖離した働き方が求められれば、社員は疲弊してしまう。それが離職などにつながる可能性は高い。経営陣は現場の社員を巻き込んで、自社が目指すべき働き方をしっかりと検討していくことが重要だ。

「社員たちが互いに良い働き方について話し合うワークショップを実施するのは良い方法ですが、単なる意見交換に終わらせず、そこで出た意見を経営陣が吸い上げる仕組みをつくることも大切です」(伊達氏)

望ましい働き方が定義できたら、人事に関する諸制度と整合性がとれているかを確認する。社員が成長実感を得られる働き方を目指すなら、それに相応しいマネジメントや評価制度になっているかをチェックしていく。

今後、働き方改革が着実な成果をあげていくために、経営陣・管理職・一般社員のそれぞれが心得ておくべきことは何だろうか。

「まず経営陣は、働き方改革が自社のインプットとアウトプットの比率にどう影響するか、ぜひ留意してほしい」と伊達氏はいう。

事業活動とは、シンプルにいえば、インプット(経営資源)をアウトプット(付加価値)に転換する組織的な営みであり、それを実現するプロセスがビジネスモデルである。

働き方改革で労働時間を減らすことは、「労働力」という経営資源の減少につながる。引き続き同じアウトプットを求めれば、仕事の総量は変えられず、当然、働く現場にひずみが出てくる。一般社員の時短に伴って、管理職による「肩代わり残業」が発生してしまうのは、その典型的な例だ。

「インプットが減ったからアウトプットも減り、社員の報酬も減らすというなら話は簡単です。しかし労働時間は削減するが、アウトプットは維持したいとなれば、何らかの工夫をせざるを得ない。

業務改善など現場でできることには限界があります。ビジネスモデルを見直し、インプットとアウトプットの比率を変えるような施策、例えば収益性の高い新事業を立ち上げるといった事業構造の見直しは、経営陣の役割です」(伊達氏)

また、管理職クラスにはマネジメント力の強化が、一般社員にはセルフマネジメント力を身につけることが、それぞれ求められると伊達氏は話す。

「管理職がマネジメント力を強化することで、組織の生産性を高めていくことはできます。部下とのコミュニケーション機会を増やし、能力やスキルを見極めて、一人ひとりに合った効率的な働き方を引き出していくことは重要です。

ただ、それだけでは管理職が疲弊してしまう。部下がセルフマネジメント力を身につけ、上司が管理しなくても、部下自身が自律駆動できるようになれば、上司にも余裕が出てきます。

自分のキャリアに対する考え方を明確にしておくことも大切です。どんなキャリアを築いていきたいのか、そのために今後どんな仕事をしたいのか、何を求めるのかが明確であれば、上司に対して自分から働きかけることができます。部下から発信できると、管理職側の負担も違ってきます」

最後に、AIをはじめとするテクノロジー活用が、働き方にどのような影響を及ぼすかについて伊達氏に聞いた。理屈の上では、人間の労働時間を削減してもAIやロボティクスなどが労働を代替してくれれば、生産性は維持される。今まで以上のアウトプットを生み出すことが可能になるはずだ。

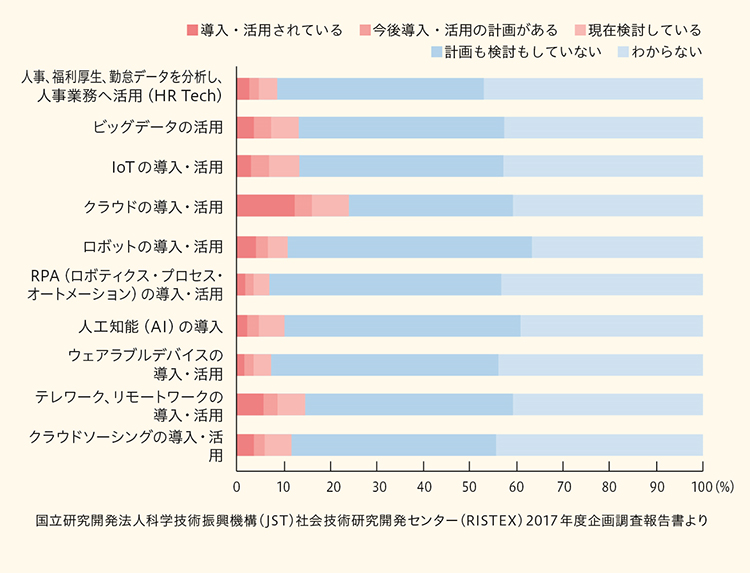

「今のところ日本では、職場にAIが導入されていると自覚して働いている労働者はまだ少なく、全体のわずか数%程度(図2参照)。テクノロジーがインプットとアウトプットのバランスをどの程度変えていくのかは未知数です。ただ、働き方への影響という意味で、留意すべき点がいくつか明らかになっています」

AIなどの発達により、ルーチンタスクを中心に人間のさまざまな労働が代替されるといわれている。ここで重要なのは、人間に残されるのはどんな仕事かということだ。

「職業そのものが代替されるケースは少なく、ほとんどが部分的代替です。現在の自分の仕事のうち、3割ぐらいはテクノロジーに代替される可能性があります。一方、人間に残されるのは、創造性を必要とする仕事や、臨機応変な対応が求められる仕事、交渉や調整など高度なコミュニケーションにまつわる仕事です」

AIを導入している企業を対象に実施した調査によれば、働き手は単純作業から解放され、満足度も高まっていることが明らかになったという。しかしもう1つ興味深いのは、ストレスも高まっていることだ。

「AIが代替できない種類の仕事とは『やりがいはあるけれど、複雑で精神的負荷の大きい、いわゆる大変な仕事』ばかり。それらばかりを人間が担うという状況を放置しておくと、社員がバーンアウトに陥ってしまうリスクがあります。互いに助け合う職場風土を醸成したり、上司からの支援を得やすい環境を整備したりするなど、人事的な支援が重要になりそうです」

将来はテクノロジー活用を前提に、「良い働き方とは何か」を改めて定義することも必要になりそうだ。

「テクノロジーによって仕事が高度に効率化されれば、極端な話、1日3時間だけ頭脳労働をすれば済む未来になるかもしれません。その状況に合わせて労働時間の規定や人事評価、報酬体系なども見直していくことになるでしょう。AIの機能を知るというだけでなく、AI時代にどんな働き方を目指すのか、自身の働き方やキャリアを考える機会も必要になるかもしれません」(伊達氏)

伊達 洋駆氏

株式会社ビジネスリサーチラボ代表取締役

神戸大学大学院経営学研究科 修士課程修了。修士(経営学)。同研究科在籍中、2011年にビジネスリサーチラボを創業。以降、HR領域において学術知・実践知を活用したリサーチ事業を展開。