髙橋 潔氏

立命館大学総合心理学部教授

1996年ミネソタ大学経営大学院博士課程修了(Ph.D.)。

南山大学総合政策学部助教授、神戸大学大学院経営学研究科教授などを経て、現職。専門は、組織行動論と産業心理学。経営行動科学学会元会長、人材育成学会常任理事、産業・組織心理学会理事、日本心理学会代議員などを務める。主な著書に『ゼロから考えるリーダーシップ』(東洋経済新報社)、『経営とワークライフに生かそう!産業・組織心理学』(有斐閣アルマ)など。

コロナ禍やAIの急速な進化など、VUCAといわれる昨今の不確実性の高い経営環境下において、組織の生産性向上や個々の社員の成長を導くようなリーダーシップが求められている。時代の転換期のリーダーシップとは何か、そこで求められる資質とは何か。 立命館大学総合心理学部教授・髙橋潔氏に、これからのリーダーシップのあり方や求められる資質について、心理学と脳科学の側面から語っていただいた。

「日本にはリーダーはいるのに、リーダーシップがない」「日本ではリーダーは自生しにくい」──。日本のリーダーシップにおける問題を、髙橋氏は以前からこのように指摘している。

「これらの問題には、いくつかの背景が考えられます。例えば、リーダーシップの概念がもともと個人主義の根づいた米国において発展したものであるため、メンバーシップ型の組織文化が定着している日本にはそのままではなじみにくい、といった事情があります。

しかし最大の問題は、日本ではリーダーとマネジャー、リーダーシップとマネジメント能力が混同されがちであることです。リーダーシップとはどんな資質で、どのように育成していくものなのかなどについて、企業側が十分に意識できていないのです」

日本では昔から、個人の成果よりも組織としての成果が評価されやすく、組織をマネジメントする能力の高い人がリーダー(=管理職)に就任することが多い。もちろんリーダーにはマネジメント能力も必要だ。しかし、マネジメント能力さえあればリーダーシップが発揮できるとは限らない。

「リーダーとマネジャーについての詳細な調査研究を行っている米国のコンサルタント、マーカス・バッキンガムは、『部下一人ひとりの才能や知識、経験を個人とチームの成果に結びつけること』がマネジャーの役割であるのに対し、リーダーの役割は『より良き未来を描き、人々を団結させること』であると指摘しています。つまり、目の前にある『課題解決』をするのがマネジャー、より良き未来の方向を定める『課題発見』をするのがリーダーだと言い換えることもできます(図1参照)。どちらも重要ですが、すでに顕在化している問題をチームメンバーと共に解決していくマネジメント能力と、先行きが見通せないなかで目指すべき未来像やビジョンを示すリーダーシップには、明らかに異なる資質が求められます。日本の企業はこの点をまず認識しておくことが大切だと思います」

マネジャー

部下一人ひとりの才能や知識、経験を個人とチームの成果に結びつける

マネジメント能力

すでに顕在化している問題をチームメンバーと共に解決していく

課題解決

リーダー

より良き未来を描き、人々を団結させる

リーダーシップ

先行きが見通せないなかで、目指すべき未来像やビジョンを示す

課題発見

日本では、協調や団結による組織力の向上のためマネジメントが重視されてきた。しかし先行きが不透明な今、将来向き合うべき問題をいち早く発見し、方向性とビジョンを示すためにリーダーシップが求められている。

とはいえ、経営環境が激変して先が見えにくい今の時代に、魅力的な未来像やビジョンで人々を導くようなリーダーシップを実践することは決して簡単ではない。そのためにはどのような資質が求められるのだろうか。

最も欠かせない資質として髙橋氏が挙げるのが「楽観性」だ。

「もともと楽観も悲観も、人類の生存にとって重要な心理的機能です。人間の幸せやウェルビーイング(持続的幸福)を科学的に研究するポジティブ心理学では、心の働きと脳の機能との関係性が深く研究されており、人間がなぜ楽観や悲観といった心理状態になるのか、そのメカニズムや役割も解明されつつあります。特に『楽観』がもたらすポジティブな感情は、リーダーシップとの親和性が高いと考えられています」

人類の脳には、快楽や報酬に反応する神経系と、不安や恐怖が支配する神経系がある。それぞれ別々の仕組みとして機能しており、前者は「サニーブレイン」(楽観脳)、後者は「レイニーブレイン」(悲観脳)などと呼ばれている。この2つは人間の生存に欠かせない心理的メカニズムと深く関わっているという。

「楽観脳がもたらす喜び、感謝、安らぎなどのポジティブな感情は、視野を広げてものの考え方や行動のレパートリーを拡張する機能があります。ポジティブな感情を私たち一人ひとりが持つことで、知識やスキル、人間関係といったリソースを豊かにすることができ、ひいては社会や組織をより良い形に変革していくなど、長期的な環境適応に役立つのです」

一方、悲観脳がもたらす怒りや恐れなどのネガティブな感情は、ものの考え方や見える範囲を狭めて、特定の行動に集中させる役割を果たす。このおかげで人間は、何か危機的な状況に直面した際に、戦闘や逃避といった対応行動を瞬時に選択することができるという。最近の心理学研究では、ネガティブな感情はサバイバル、つまり厳しい環境で生き抜くために必要な感情として人間に芽生えたと考えられている(図2参照)。

ポジティブな感情

ポジティブな感情

ネガティブな感情

ネガティブな感情

『3:1の法則』

ネガティブ1に対してポジティブ3以上の比率になると、気分が高揚し、自由で創造的になり、上昇のスパイラルに乗る

短期的な危機を乗り越えるうえでネガティブな感情が力になる。

しかし長期的な変革のためには、ポジティブな感情を増やして組織を上昇させることがカギになる。

出典:髙橋 潔氏の資料を基に制作

「その意味で、VUCAといわれる先が見通せない現代において、社会全体がネガティブな心理に覆われているのは必然ともいえます。近年、若者の間で大ヒットするようなアニメ映画などに、ディストピア(暗黒世界)的な世界観を描いている作品が目立つのもその表れといえるかもしれません。しかし、ネガティブな感情だけでは短期的に危機に対応することはできても、世の中をより良く変えることはできません。今必要とされているのは現実を変える力です。すなわち、楽観性に基づくポジティブ感情なのです」

楽観性と関係が深いのが、「自己成就予言」と呼ばれる心理学・社会学上の考え方だ。人間は何らかの(特にポジティブな)思い込みを持つと、無意識にその思い込み(予言)に沿った行動を取るため、それが現実になることを指す。

「つまり、ポジティブな感情は前向きな行動を導くため、結果さえも前向きに変えていく性質があるのです。だからこそリーダーは楽観性を備えていることが大切です。人々の不安を打破するような明るく美しい未来像を示し、そこに導くような楽観に基づいたリーダーシップが求められるのです」

楽観性を備えた人財が、組織においてリーダーシップを発揮しやすくなるような環境づくりも重要だ。楽観脳がもたらすポジティブ感情の力は、実は決して強くはない。悲観脳がもたらすネガティブ感情のほうが、人間の行動に与えるインパクトは3倍以上も強いといわれている。

「米国の心理学者バーバラ・フレドリクソンは、ポジティブ感情とネガティブ感情の黄金比として『3:1の法則』を説いています。これは、1のネガティブ感情に対してポジティブ感情が3以上の比率になると、気分が高揚して自由で創造的になり、上昇の好循環に転換するというものです。例えば組織内の心理状態を良いスパイラルに導くのであれば、仮に悲観的な会話や発言が1つあったら、楽観的な発言を3つ以上引き出すことがカギになります。

楽観的な人財をリーダーに据え、その人を起点に少しずつ楽観的な心理を周りに伝播させていく。そんな組織的な取り組みが大切だと思います」

現実問題として、現状の日本の組織において優れたリーダーシップを備えた人物がいつもいるとは限らない。また、優れたリーダーシップを持つ者がリーダーの役割のすべてを適切にこなせるとは限らない。そこで、複数の人財でリーダーシップをシェアリングするという方法を髙橋氏は提案する。

「『船頭多くして船山に上る』ということわざがあるように、日本では経営者や管理職のうちで、一人だけがリーダーシップを発揮するべきだと考えがちです。複数のリーダーがいることをよしとしない文化的な背景があるのかもしれません。しかし本来は、組織内の誰もが何らかの形でリーダーシップを発揮していくのが好ましいのです」

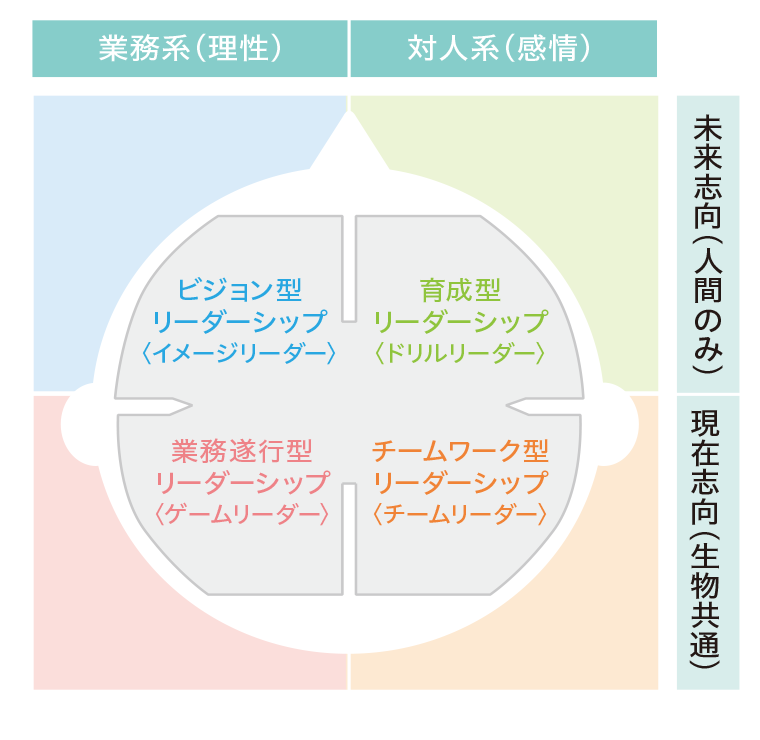

髙橋氏が提唱するのが、脳科学のフレームワークを用いて整理したリーダーシップの4類型だ(図3参照)。

未来像やビジョンを示すことで業務改善や組織改革を導く

チームメンバーや後輩などの将来を担う人財を育成する

自ら業務遂行の中心人物となって活躍し、チームを導く

メンバーの心をつかみ、チームを1つにまとめ上げる

出典:髙橋 潔著

『ゼロから考えるリーダーシップ』(東洋経済新報社,2021年)より

「業務系/対人系」という横軸は、理性を司る左脳と感情を司る右脳の機能に対応している。また、「未来志向/現在志向」という縦軸は、人間だけが特異に発達させた前頭葉の働きと、生物共通の脳の働きにそれぞれ関係していると髙橋氏は説明する。

「このモデルを提唱したのは、リーダーシップには4つの機能的な分類があることを理解したうえで、どれが得意でどれが不得意か、自分なりに内省してみてほしいと考えたからです。必ずしもすべてを1人で担う必要はなく、自分が得意でない要素があるなと思ったら、それは他のチームメンバーと分担すればいい。メンバー一人ひとりがそれぞれにリーダーシップを発揮できるような組織文化を醸成していくことが望ましいと考えます」

最後に、今後誰もがリーダーシップを発揮していくべき時代になることを踏まえ、これからのリーダーシップの育み方について髙橋氏に聞いた。

「リーダーシップの教育システムとしてMBAが知られていますが、ナレッジとスキルの習得を目指す座学が中心で、それだけでリーダーシップを身につけるのには限界があるとの指摘があります。そこで重要になってくるのが『経験』です」

リーダーシップを育むのに有効な経験については、南カリフォルニア大学マーシャル・ビジネススクール教授のモーガン・マッコールの調査研究が参考になる。同教授が経営者191人に対し、どんな経験によって自分が飛躍的成長を遂げたかをインタビュー調査したところ、「仕事上の課題への取り組み経験」「影響力の大きい上司との経験」「修羅場の経験」の3つに集約されたという。

「特に注目したいのは『修羅場の経験』、つまり業務上の大きな失敗や部下が受けた大きなクレームのフォローなど、対処が極めて難しい事態への対応です。負け戦のような深刻な事態では、その人の本質的な資質や覚悟のようなものが問われます。そこでリーダーとしての人間力と姿勢が育まれていくのではないでしょうか」

髙橋 潔氏

立命館大学総合心理学部教授

1996年ミネソタ大学経営大学院博士課程修了(Ph.D.)。

南山大学総合政策学部助教授、神戸大学大学院経営学研究科教授などを経て、現職。専門は、組織行動論と産業心理学。経営行動科学学会元会長、人材育成学会常任理事、産業・組織心理学会理事、日本心理学会代議員などを務める。主な著書に『ゼロから考えるリーダーシップ』(東洋経済新報社)、『経営とワークライフに生かそう!産業・組織心理学』(有斐閣アルマ)など。