宮森千嘉子氏

アイディール・リーダーズ株式会社 Chief Culture Officer、一般社団法人CQラボ主宰

サントリー勤務後、HP、GEの日本法人で社内外に対するコミュニケーションとパブリック・アフェアーズを統括。50カ国以上のメンバーとプロジェクトを推進した経験から「違いに橋を架けパワーにする」を生涯のテーマに、日本や欧米、アジアで企業、地方自治体などを支援。「CQ(CulturalIntelligence)」の研究をベースに経営戦略や組織文化変革に関するコンサルティングを提供。

IQ、EQに次ぐ第3の知性として注目されている「CQ(CulturalIntelligence):異文化適応力」。CQの高い組織はクリエイティビティが高く、イノベーションが起こりやすくなるという。多様な文化や価値観を理解し互いを認め合い、CQの高い組織を築くとともに組織を成長に導く方法とは。

50カ国以上のメンバーとプロジェクトを推進した経験を持ち、アイディール・リーダーズのCCOで、CQラボを主宰する宮森千嘉子氏に聞いた。

近年は日本でも多くの企業がダイバーシティ経営に取り組んでいる。だが「多様性は日本でも取り組まれているものの、まだその多くが女性活躍に限定されていると感じます。本当の意味において、多様な人たちが組織に帰属意識を持ち、かつ一人ひとりが自分らしくいられる『インクルージョン』の状態には至っていません」と宮森千嘉子氏は指摘する。

「例えば、グローバル化と言いつつも、日本の文化のなかで働ける外国人を求めているケースが多くあります。それはインクルージョンではなく『同化』です。日本は単一文化の国と思われがちですが、実際は多様な文化から成り立っています。ただ、カルチャーを理解する意識や教育がなかったために、異文化への意識が低いのです。意識を高めることができれば、インクルージョンは進んでいきます」

異文化理解のために必要なスキルとして宮森氏があげるのが「CQ(Cultural Intelligence):異文化適応力」だ。「CQとは、文化的背景の異なる人と協働して成果を出す力のことです。私は『自分と文化の異なる相手との間に橋を架ける』という言い方をしています。それによってパワーを生み出していく力がCQです」

CQは、米グーグルやコカ・コーラが教育に導入するなど、IQ、EQに次ぐ第3の知性として企業から注目が集まっている。CQを習得する際には、それぞれの文化に優劣や善悪の評価をしないことが重要だと宮森氏はいう。

「10人いれば10通りの文化があります。良い、悪いではなく、それぞれにただ違いがあるというだけです」

文化には「国民文化」と「組織文化」がある。生まれた国のなかで無意識に埋め込まれていくのが「国民文化」で、変革することが難しいという。一方、組織文化は変革が可能だ。無意識に存在する価値観(=国民文化)を意識化し、お互いの違いを認識し、認めたうえで、新たな組織文化をつくっていく。これが、多文化のなかで一人ひとりが活躍するうえでのカギとなる。

なぜ今企業がCQに注目しているのか。その理由は、多様性があり、かつCQが高い組織はパフォーマンスが高くなることがわかっているからだ。

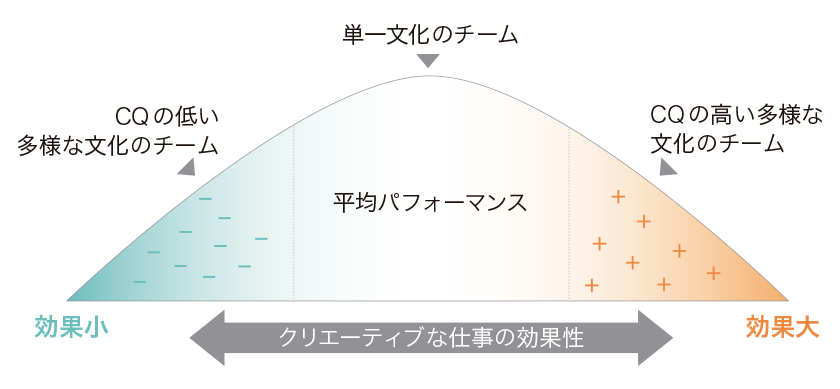

だが、多様性は高いがCQが低い組織は混沌とした状態になるため、コミュニケーションコストがかかりマネジメントも難しい。結果的にパフォーマンスは低くなり、組織は同質化を求めるようになる。文化が単一であれば、平均的なパフォーマンスを発揮できるからだ。ただし、単一文化の組織ではイノベーションは生まれにくい。そこで、今求められているのが、多様な文化が存在し、なおかつCQが高いチーム。最もクリエイティビティが高く、イノベーションが起こりやすくなる組織のあり方だ(図1参照)。

出典:

Distefano, J.J., Maznevski, M.(2000). Creating Value with Diverse Teams in Global Management.Organizational Dynamics, 29(1), 45-63.をベースにした宮森氏の資料を基に作成

多様な文化の組織では、CQを高めることがクリエイティブでイノベーティブなパフォーマンスを生み出すカギになる。

CQを高めるポイントは次の4つ。

1

Drive(動機/自己効力)

自分と違う文化に対して好奇心を持ち続けられる力。忍耐力。

2

Knowledge(認知力)

文化の共通点と相違点を理解する力。

3

Strategy(メタ認知力)

異なる文化を活用するための気づき、設計力と内省力。

4

Action(行動力)

多文化環境のなかで状況に応じて行動を変える適応力。

これら4つの力は連動している。異文化に興味を持ち理解を深め、具体的な適応方法を考えて実際に行動し、内省するというサイクルを繰り返すことで誰もがCQを高めていくことができる。

多様な文化を理解するための指標の1つとして、オランダの社会心理学者ヘールト・ホフステード博士が提唱した「6次元モデル」がある。同博士は人間社会の普遍的な6つの課題に注目し、国ごとの文化の違いを次元ごとに0〜100の間で数値化した(図2参照)。

人間社会に普遍的な6つの課題をベースに、国ごとの文化を可視化する。これによりCQを高める4要素の1つである「Knowledge(認知力)」が高まり、行動にもつながっていく。

出典:宮森氏の資料を基に作成

例えば、「動機づけ要因」の項目では、日本は「達成志向」型であるのに対し、オランダや北欧は「生活の質志向」型である。「日本人の在デンマーク駐在員が『大事な仕事があるから休日に出勤してほしい』とデンマーク人の職員に依頼したところ断られたそうです。その社員をやる気のない人だと見なし、結果としてデンマーク人の部下から嫌われてしまったのですが、北欧の人が仕事をしないわけではありません。文化が違うのです」

同様に「人生の楽しみ方」の項目では、アメリカは「充足志向」、ロシアは「抑制志向」が強い。ロシアの人は仕事中にほとんど笑わないのに対し、アメリカでは笑顔で仕事をして相手をよく褒める。この違いにより、抑制志向の人は笑顔で仕事をする人を「信用できない」と感じることもある。

こうした文化による違いを知っておくと、外国人とのコミュニケーションが円滑に進むようになる。

またこの6次元モデルは、一人ひとりの特性を6項目でマッピングしていくことで、個人を理解する助けにもなる。例えば「この部下は階層志向だから、リーダーの指示を待つ姿勢になりやすい」などといった具合だ。理由がわかれば、対応方法も見えてくる。

「自分と違う文化や価値観の人を拒絶するのではなく、なぜそんな言動や行動をとるのだろうかと、オープンな気持ちで好奇心と関心を持ち、思いをめぐらすこと。それがCQを高める最初の一歩です。そして6次元モデルで相手を見てみましょう。CQを働かせることで、コミュニケーションの引き出しを増やすことができます。それが組織力アップやリーダーシップ強化へとつながっていくのです」

宮森千嘉子氏

アイディール・リーダーズ株式会社 Chief Culture Officer、一般社団法人CQラボ主宰

サントリー勤務後、HP、GEの日本法人で社内外に対するコミュニケーションとパブリック・アフェアーズを統括。50カ国以上のメンバーとプロジェクトを推進した経験から「違いに橋を架けパワーにする」を生涯のテーマに、日本や欧米、アジアで企業、地方自治体などを支援。「CQ(CulturalIntelligence)」の研究をベースに経営戦略や組織文化変革に関するコンサルティングを提供。